ZIZEK E A MELANCOLIA EUROCÊNTRICA

“Quem está enredado em particularidades só vê particularidades”(Hegel).

Em artigo recente, publicado no Le Monde, Slavoz Zizek volta a defender o legado ocidental da Europa afirmando que os pontos altos dos iluministas continuam centrais para o mundo. Apesar de não dizer o que entende pelo signo Europa, é importante destacar que o texto não coloca a questão no ponto em que pode se apresentar adequada e justa. E, adequada e justa, vai no sentido que Lenin estabelecia: de demarcar um problema onde ele pode ser corretamente abordado.

Não há problema algum em reconhecer o legado filosófico da Europa, cuja negação seria de um obscurantismo absurdo, mas é necessário entender que a universalidade postulada pela Europa sempre se cingiu, nas práticas correntes, às investidas imperialistas e que, sob a veste de um humanismo excludente, desencadeou políticas de inimizades, espoliando povos inteiros de seus territórios e de sua autodeterminação.

Lembro Foucault – que soube exercitar o difícil exercício da tradução e da alteridade radical engajando-se em lutas anticoloniais como na defesa da Revolução Iraniana- quando dizia que as Luzes do Iluminismo também criaram as prisões e as instituições de sequestros, as quais tiveram como laboratórios os países submetidos, com muita violência, à apropriação colonial.

Se colocarmos a questão na lógica do sistema-mundo, o conjunto de valores europeu resulta frágil e antinômico porque, como salientava Sartre, num prefácio à obra Os Condenados da Terra de Franz Fanon, tece loas abstratas à universalidade, mas trata os outros povos como particularidades a serem exploradas. Esta patente contradição, essa chaga aberta, é diariamente vista e não dá para destacar o legado da prática que desencadeia.

O caso de Hegel é interessante e é fecundo para desobstruir a questão da unilateralidade eurocêntrica. Se, em algumas passagens, Hegel afirma uma espécie de teleologia em que o espírito desde os povos antigos culmina na Europa, no cerne vivo da fenomenologia do espírito, ao analisar a dialética do senhor e do escravo, Hegel afirma categoricamente que o senhor, por estar preso às particularidades, crispado na defesa renhida de seus próprios interesses, é incapaz de adotar uma postura mais abrangente, e que o escravo, na medida em que está despojado dos atributos da humanidade, constitui a verdadeira consciência essencial e o único a poder consagrar, desde a ética da coragem, uma perspectiva verdadeiramente universal. Eis uma verdade que lança Hegel para além do eurocentrismo e que pode ser imediatamente reinvindicada pelos povos insurgentes contra o colonialismo. Seguindo essa lógica, Marx e Engels, em A Sagrada Família, afirmam que o proletário se perde na alienação, mas, ao mesmo tempo, adquire a consciência teórica dessa perda e, que, por estar privado da humanidade, o proletário é a classe capaz de adotar o ponto de vista universal concreto e verdadeiramente humanista.

Tem razão Enrique Dussel quando afirma que estamos numa época em que floresce uma filosofia mundial da qual o protecionismo teórico do Zizek, para usar Jacques Lacan, é o sintoma mais claro, filosofia cujas novas tarefas não apartam as teorias de seus efeitos políticos: a emergência de um novo movimento anticolonial é a prova mais concreta disso.

Permitam-me uma história: certa vez, numa palestra em que criticávamos a transplantação acrítica de teorias, um participante deu a entender que nós não podíamos criticar Dworkin. Entendemos perfeitamente e respondemos: se a razão é universal, ela passa por nós, então, desde que no rigor lógico, podemos ser um momento fecundo da razão: reiteramos nossas críticas a Dworkin.

Filósofos da América Latina, da Ásia e da África, uni-vos com os seus povos.

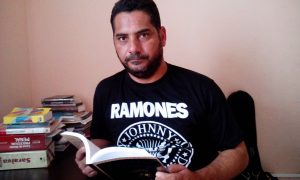

Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado e Professor da UNEB.

Pão Ázimo

Erguer uma mão fanática de sol

Não temer o acre exercício de sonhar

Porque das nervuras do que é metal ou éter

Assoma tua presença mais que marítima

Estrelas despenham-se em tua hora

E em teu medo mesmo que não as reconheçam

E nelas tua vida alcança altitudes já sonhadas na pura maça da infância

Ou nas primeiras letras em que o mundo sempre foi puro rebento de sol,

Pão ázimo ou qualquer ilusão palpável nunca esquecida.

Por Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado e professor da UNEB.

POR UMA RENOVAÇÃO MARXISTA DA TEORIA DA DEPENDÊNCIA

A Simon Bolívar

“A posteridade de Marx ainda está muito longe de haver-se esgotado; é possível que na América Latina esteja apenas começando”

Enrique Dussel

“Escrevo para o povo ainda que ele não possa

ler a minha poesia com seus olhos rurais.

Virá o instante em que uma linha, a aragem

que removeu a minha vida, chegará aos seus ouvidos,

então o labrego levantará os olhos,

o mineiro sorrirá quebrando pedras,

o caldeireiro limpará a fronte,

o pescador verá melhor o brilho

dum peixe que palpitando lhe queimará as mãos,

o mecânico, limpo, recém-lavado, cheio

do aroma do sabão, olhará meus poemas,

e talvez eles dirão: “Foi um camarada”.

Neruda, Canto Geral

Podemos começar com uma afirmação peremptória: a teoria da dependência foi frutífera em analisar os efeitos da inserção da América Latina na economia mundial, e nisso continua atual e premente, mas, por não ter articulado a lógica dialética, faltou analisar as causas mais profunda que explicariam a situação de atraso econômico-social em que as formações periféricas, por injunções externas e internas, estão submersas.

André Gunder Frank, ao enfeixar os fatos centrais da dependência, leciona que: 1) a conquista coloca toda América Latina em situação de dependência econômica; 2) essa situação determina a posição, sempre subserviente, das classes dominantes, as quais ocupam o Estado e os demais instrumentos políticos para reproduzir essa dependência; 3) da estrutura de colônia e de classe resulta uma economia de exportação baseada na super-exploração; 4) a estrutura agrária e o modo de produção agrícola se transformam de acordo com as novas oportunidades e sempre submetidos às flutuações da demanda exterior.[1]

Já Ruy Mauro Marini, em Dialética da Dependência[2], mostra que a inserção da América Latina no comércio mundial se deve à injunção de figurar como fornecedor de produtos agrícolas, que são cruciais para o desenvolvimento das atividades industriais nos países do centro capitalista. Então, o que se chama de modo de produção agrícola é uma necessidade da economia mundial e não mera contingência. Não é novidade que a América Latina constitui o continente que mais fornece alimentos no mundo.

Marx, em O Capital, demonstra a correlação intrínseca entre produção industrial e a produção agrícola na dimensão espacial do sistema-mundo:

“A constante ‘transformação em excedentes’ dos trabalhadores dos países da grande indústria promove artificialmente rápida a emigração e a colonização de países estrangeiros, que se transformam em áreas de plantações das matérias-primas do país de origem, como, por exemplo, a Austrália tornou-se um local de produção de lã. Cria-se nova divisão internacional do trabalho, adequada às principais sedes da indústria mecanizada, que transformam parte do globo terrestre em campo de produção preferencialmente agrícola para outro campo preferencialmente industrial.”[3]

A inserção dependente na economia mundial, ao estar arrimada em trocas desiguais, portanto, constrange os países periféricos a explorar ainda mais o trabalhador como forma de compensar as perdas no plano internacional, constituindo uma estrutura de super-exploração. Urge compreender esse mecanismo a partir do conceito de mais-valia.

A compreensão, límpida, transparente e clara, do que é a mais-valia ocorre quando da distinção entre trabalho necessário e trabalho excedente. Desde Adam Smith até David Ricardo, o trabalho necessário é aquele que proporciona ao operário a contrapartida para manutenção de sua reprodução física. Não obstante, o trabalho coagulado na mercadoria sempre ultrapassa o necessário à manutenção do trabalhador. Leciona Marx:

‘’O segundo período do processo de trabalho, em que o trabalhador labuta além dos limites do trabalho necessário, embora lhe custe trabalho, dispêndio de força trabalho, não cria para ele nenhum valor. Ela gera a mais-valia, que sorri ao capitalista com todo o encanto de uma criação do nada. A essa parte da jornada de trabalho chamo de tempo de trabalho excedente, e o trabalho despendido nela: mais-valia (surplus labour). Assim como, para a noção do valor em geral, é essencial concebê-lo como mero coágulo de tempo, como simples trabalho objetivado, é igualmente essencial para a noção de mais-valia concebê-la como mero coágulo de tempo de trabalho excedente, como simples mais-trabalho objetivado. Apenas a forma pela qual esse mais-trabalho é extorquido do produtor direto, do trabalhador, diferencia as formações sócio-econômicas, por exemplo a sociedade da escravidão da do trabalho necessário’’[4] (MARX, Karl. O Capital: vol. 1. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 168-9).

A mais-valia se divide em: 1) mais-valia absoluta, vinculada à jornada de trabalho e 2) mais-valia relativa, adstrita às questões técnicas da produção. Portanto, é possível a obtenção de mais-trabalho pela ampliação da jornada de trabalho ou pelo desenvolvimento de técnicas que permitam produzir mais em menor tempo. Em razão do baixo desenvolvimento científico das formações sociais periféricas (mais-valia relativa), a única forma com que a super-exploração pode se manifestar é no plano da mais-valia absoluta, isto é, na ampliação da jornada de trabalho, que se dá das mais variadas formas[5].

A tese, ainda que adstrita ao plano dos efeitos, é correta e se faz evidente quando, em momentos de crise econômica, verifica-se a pressão de organismos internacionais para os países periféricos empreenderem mudanças legislativas no campo do direito do trabalho e da previdência social, corroendo-se os direitos de natureza sócio-econômicos para extração de mais-valia.

A necessidade de, no plano interno, extrair mais-trabalho, ligado à jornada de trabalho, também se deve à pressão externa para que não haja desenvolvimento científico nos países periféricos. Por isso, os teóricos da teoria da dependência ora a vinculam à questão da super-exploração- mais valia absoluta- ora a correlacionam à questão do desenvolvimento científico- mais-valia relativa.

Devemos acrescentar que a sobre-exploração envolve, sobretudo, a subsunção de formas arcaicas de produção, como no caso do trabalho escravo e até a prática da servidão[6].

Seguindo a linha desenvolvida por Enrique Dussel, podemos retomar a assertiva de que a teoria da dependência precisa ser retomada a partir da leitura global de Marx, o que consiste em identificar as categorias centrais do pensamento marxiano e aplicá-las rigorosamente aos contextos das formas sociais do capital-periférico subdesenvolvido. E aqui devemos reconhecer o grande mérito de Kant ao afirmar que as categorias são concebidas para serem aplicadas à experiência. Conforme Hegel salientava, o único erro de Kant é que a dedução das categorias é sempre abstrata e desarticulada da experiência. Em Marx, temos uma grande novidade epistemológica: a relação em espiral entre a lógica e a experiência história. As categorias são hauridas da experiência histórica, alçadas ao plano teórico e, uma vez aplicadas à realidade, servem para esclarecê-la desde que sejam rigorosas e voltadas à descrição crítica. O diagnóstico da teoria da dependência, no que concerne aos efeitos, é irreprochável. Mas cabe auscultar as causas mais profundas na perspectiva das categorias desenvolvidas por Marx. Ou para usar Mao Tsé-Tung: é preciso compreender o fenômeno a partir da contradição principal e não apenas da contradição secundária.

É preciso distinguir o dinheiro como dinheiro e o dinheiro como capital. Para Marx, a fórmula geral do capital é: dinheiro-mercadoria-dinheiro. O capital não se identifica inicialmente com dinheiro. O capital é o circuito que se inicia com o dinheiro, passa pela mediação do intercâmbio de mercadorias, para se consumar como dinheiro novamente. Capital, portanto, é o dinheiro que gera, produz dinheiro. Por isso, não é ociosa a discussão de Marx sobre os fatores da mercadoria, a saber: o valor de uso e o valor de troca.

O valor de uso consiste na utilidade que a mercadoria proporciona e não se confunde com o valor de troca. A distinção entre valor de uso e valor de troca se revela fecunda para demonstrar a diferença de perspectiva em relação aos valores da mercadoria decorrente da diferença no polo da relação de troca comercial.

A mercadoria interessa ao capitalista não pela utilidade que pode proporcionar (valor de uso), mas pelo valor de troca que ostenta. Inclusive, a distinção é crucial para compreender que o lucro, ou melhor, a mais-valia vem da exploração do trabalhador e não do intercâmbio comercial. A extração de mais-valia se dá na exploração do trabalho vivo.

Como parte do trabalho objetivado na mercadoria não é pago, o processo de circulação, na forma originária do capitalismo, no qual a mercadoria interessa apenas como valor de troca, é de fundamental importância para a formação de capital porque permite consumar a exploração do trabalho não pago ínsito à mercadoria.

A grande mutação, já entrevista por Lenin, é que a produção de excedente, decorrente do processo de circulação do capital, enseja uma grande concentração de capital excedente que se autonomiza e cria as condições para a produção autorreferente de dinheiro e sua exportação dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. Leciona Lenin:

“O que caracteriza o velho capitalismo, no qual dominava plenamente a livre concorrência, era a exportação de mercadorias. O que caracteriza o capitalismo atual, no qual impera o monopólio, é a exportação de capital”[7]

Marx já pressentira essa autonomização quando afirma que a fórmula do capital a juros é dinheiro-dinheiro sem a necessidade da mediação do processo de circulação de mercadorias. O cerne do capitalismo atual, na dinâmica do sistema-mundo, portanto, não é mais a exportação de mercadorias, mas a exportação de capitais.

O fetichismo do dinheiro autorreferente tem efeitos epistemológicos, circundando de mistério fenômenos como a inflação que, desde as categorias marxistas, são explicáveis. A inflação nada mais é do que uma crise na produção e intercâmbio de mercadorias que é apresentada como crise monetária[8]. Aqui se vislumbra o fetichismo do dinheiro autorreferente produzindo um ruído para evitar a compreensão cabal de um fenômeno. O domínio de setores estratégicos permite, por exemplo, a produção artificial de inflação, produzindo abalos nas economias dependentes, atingindo-se, especialmente, os setores populares[9].

Nos países desenvolvidos, produziu-se um grande excedente de capital que, sob a palavra ‘terna’ investimento[10], é aplicado nos países periféricos, servindo de dínamo para opressão de povos inteiros por meio do apossamento dos seus territórios e de suas riquezas.

Nos estudos da acumulação de capital, Rosa Luxemburgo, apesar de incorrer numa certa teleologia histórica, entrevê o modo como os empréstimos dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos são instrumentos do imperialismo:

“As contradições da fase imperialista se manifestam mais claramente nas contradições do sistema de empréstimos internacionais. Esses empréstimos são indispensáveis à emancipação dos jovens Estados capitalistas ascendentes e, ao mesmo tempo, constituem o meio mais seguro para os velhos países capitalistas colocarem os novos sob sua tutela, de controlar suas finanças e de exercer sobre eles uma pressão em sua política externa, aduaneira e comercial.”[11]

A própria assertiva se debate numa contradição e precisa ser mais compreendida. Não há como compatibilizar os termos da questão. Ou o capital estrangeiro constitui um meio necessário de desenvolvimento para os países subdesenvolvidos ou, ao contrário, constitui a engrenagem sutil da dominação imperial.

A economia burguesa dominante criou o mito de que o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos depende de capital estrangeiro, quando, na verdade, acontece o contrário. O que impede o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos é propriamente a dominação pelo capital estrangeiro cuja manutenção depende da reprodução da dependência, entrando-se num círculo vicioso. O capital estrangeiro promove a dependência e só se mantém pela reprodução da dependência.

Por isso, a busca, constante e permanente, pela dominação do campo político que, ao ser desprovido de autonomia, cria as condições para a reprodução da dependência. Para dizer da forma simples com que se expressam certos próceres do imperialismo: um país é dominado pela quantidade de capital estrangeiro que é investido nele.

Nos termos da teoria da dependência, o desenvolvimento do subdesenvolvimento, para retomar o termo de André Gunder Frank, envolve sempre a necessidade, dentre tantos efeitos, de os países desenvolvidos controlarem o processo político nos países periféricos para, especialmente, manietar o desenvolvimento científico, preservar o analfabetismo para produzir uma superpopulação relativa mais suscetível de formas de explorações mais intensas [12], fetichizar todas as formas de organizações que podem colaborar com a produção de uma esfera pública crítica, subsumir formas arcaicas de produção, como o trabalho escravo e servidão.

Ruy Mauro Marini, no texto citado, postula que a dependência está intrincada com a impossibilidade de os países periféricos desenvolverem o próprio processo de circulação. A saída da dependência seria, pois, criar as condições para a produção de um processo autônomo de circulação. A tese, mais uma vez, é correta apenas no nível do aspecto da aparência, mas, no que concerne à essência do fenômeno da dependência, não é satisfatória.

Leon Trotsky afirmava que a função histórica do capitalismo é o desenvolvimento das forças produtivas. Se analisarmos a asserção dentro do sistema-mundo em que a questão espacial centro- periferia emerge, veremos que a asserção é válida apenas para os países desenvolvidos. Uma das condições para a reprodução da dependência é evitar, de todas as formas possíveis, que os países periféricos desenvolvam suas forças produtivas, o que permitiria a produção de excedente, ensejando o equacionamento e a superação da dívida pública e até uma alteração substancial na divisão internacional do trabalho e do capital[13]. A desindustrialização nos países periféricos é um projeto deliberado da dominação imperial. A inexistência de um processo próprio de circulação é, pois, efeito da dominação.

A questão da dependência, portanto, está vinculada à questão da conversão dos orçamentos dos Estados periféricos em garantia do capital financeiro nacional e internacional[14]. Sejamos claro: nas formações sociais periféricas em que toda a história do poder colonial está orientada à dispersão das massas e das classes sociais subalternizadas, a única forma possível de transformação social se dá pela organização política para a conquista do poder do Estado[15]. O mecanismo da dívida torna os Estados periféricos estruturas incapazes de empreender as políticas públicas necessárias para debelar a dependência. Nesse contexto, o mecanismo da dívida pública externa ou interna cumpre o papel decisivo na submissão de um país ao capital financeiro nacional e internacional, retirando qualquer autonomia política voltada ao questionamento da dívida pública interna e externa e dos seus efeitos, impedindo a superação da dependência. A manutenção da dívida pública representa o mecanismo central da reprodução da estrutura colonial da dependência econômica.

Se aplicarmos a ideia dialética da influência recíproca entre causa e efeito, podemos afirmar que, no plano internacional, a própria eminência adquirida- que permite aos países desenvolvidos exportar capital- é decorrência do mecanismo da dívida pública. Alçados pelo mecanismo da dívida pública à condição de países desenvolvidos, só permanecem na condição de eminência se mantiverem inquestionável o mecanismo da dívida pública e dos efeitos decorrentes desta, especialmente na questão orçamentária[16].

Hinkellamert, ao criticar a teoria do imperialismo que coloca o cerne da dominação na exportação de capitais, tangencia a questão da dívida pública externa sob o argumento de que nunca houve exportação de excedentes por parte dos países desenvolvidos:

“A própria teoria do imperialismo, desde Hobson, Bucarin e Lenin, caiu na cilada de crer que os países do centro transferem excedentes para os países da colónia, que hoje chamamos de Terceiro Mundo. Jamais o fizeram e jamais farão. No período de maior dinâmica do investimento estrangeiro direto nestas regiões, entre 1870 e 1928, a Inglaterra teve um saldo negativo ininterrupto em sua balança comercial, o que significa que importou excedentes e financiou seus investimentos estrangeiros diretos gigantescos através da movimentação de poupanças internas dos países nos quais investiu.[17]”

O que lhe faltou foi justamente perceber o modo como se dá confusão entre dívida pública- externa ou interna- e o capital financeiro. Afora isso, toda a análise desse mestre continua vigente e atual. Em O Capital, Marx compreendeu o fenômeno claramente, afirmando:

“A dívida pública converte-se numa das mais poderosas alavancas da acumulação primitiva. Como uma varinha de condão, ela dota o dinheiro de uma capacidade criadora, o transformando em capital sem ser necessário que seu dono se exponha aos riscos e aborrecimentos que são inseparáveis do investimento industrial e mesmo de atuar como usurário. Os credores do Estado, na realidade, não dão nada, pois os títulos da dívida pública continuam a funcionar em suas mãos como se fosse dinheiro. A dívida pública criou uma classe de capitalistas ociosos, enriqueceu os agentes financeiros que funcionam como intermediários entre o governo e a nação. As parcelas de sua emissão que são adquiridas pelos arrematantes de impostos, negociantes e fabricantes privados lhes proporcionam o serviço de um capital caído do céu. A dívida pública faz prosperar sociedades anônimas, isto é, o jogo da bolsa de valores e nossa moderna bancocracia”[18].

É interessante notar que Marx insere o tema da dívida pública no terreno da acumulação primitiva do capital, deixando clara a relação entre o domínio imperial, capital financeiro e o mecanismo da dívida pública. A acumulação primitiva do capitalismo consiste num fenômeno heteróclito que envolve a supressão da base fundiária dos camponeses e dos povos originários, legislações draconianas, pilhagem dos bens dos Estados etc. David Harvey, apesar de ter trazido contribuições inestimáveis no esclarecimento e no desdobramento do conceito, não inseriu a questão da dívida pública- externa e interna- como elemento central da acumulação primitiva.

A exportação de capital não tem fins filantrópicos, mas objetiva ao incremento da acumulação de capital, isto é, a autovalorização do capital pela produção de mais mais-valia. Poderíamos até designar esse fenômeno como mais-valia internacional porque se sustenta na exploração de países inteiros.

No direito civil, nos direitos das obrigações, existe um instituto denominado confusão em que as figuras do credor e devedor se enfeixam na mesma pessoa, constituindo uma forma de extinção da obrigação. O mecanismo da dívida pública produz essa confusão. Dessa forma, os Estados periféricos se convertem em garantes do capital financeiro nacional (dívida interna) e internacional (dívida externa)[19], suprimindo-se qualquer possibilidade real de desenvolvimento econômico, lançando na opressão da fome e do desemprego povos inteiros que, se adquirissem autonomia política, poderiam desenvolver suas forças produtivas, estimulando formas sustentáveis de desenvolvimento que, respeitando o metabolismo ser humano e natureza, engendrariam novas de ser, novos modos de produção.

Já Kant, no texto Pela Paz Perpétua, afirmava que a inexistência de qualquer mecanismo de dívida na resolução de querelas entre Estados, ainda que oriunda de guerra, e o respeito incondicional à autodeterminação dos povos são condições básicas para a paz entre os povos. É de uma atualidade gritante.

Em Princípios de Filosofia do Direito, Hegel afirma que um povo entra para história universal quando engendra novas formas de ser que se imprimem de forma duradoura no tempo-espaço. Se os povos da América Latina e o Caribe derem uma solução racional à espinhosa questão da dívida pública- interna e externa- podem se inserir na história universal, alterando a divisão internacional do trabalho em prol do desenvolvimento econômico capaz de proporcionar bem-estar universal, conferindo materialidade à ideia de Kant de hospitalidade incondicional, deixando o imperialismo apenas como uma chaga vergonhosa da história do sistema-mundo.

Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado e professor da UNEB.

[1] FRANK, André Gunder. Lumpen-bourgeoisie et lumpen-développement. Paris: François Maspero, 1971, p.20.

[2]Texto inserto em “América Latina, dependencia y globalización. Fundamentos conceptuales Ruy Mauro Marini. Antología y presentación Carlos Eduardo Martins. Bogotá: Siglo del Hombre – CLACSO, 2008”

[3] MARX, Karl. O Capital. Vol. II. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 62. A estrutura permanece a mesma e provoca a luta por terras agricultáveis.

[4] MARX, Karl. O Capital: vol. I. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 168-9.

[5] Na reforma trabalhista brasileira, a supressão das horas in itinere, a redução do intervalo intrajornada e o trabalho intermitente constituíram formas de extração de mais-trabalho. Além disso, decisões negando o acúmulo do adicional de periculosidade e de insalubridade contrariando as normas da OIT constituem, também, forma de extração de mais-valia.

[6] Caio Prado Junior, em Contribuição para a análise da questão agrária no Brasil, fala de várias formas arcaicas de produção como a meação. Conforme salientava Louis Althusser, no mesmo país podem conviver, ao mesmo tempo, vários modos de produção. É preciso estudar como o capitalismo, mesmo tendo por característica o trabalho assalariado, subsume modos de produção arcaicos.

[7] LENIN, V.I. Imperialismo, estágio superior do capitalismo. 1ª edição. São Paulo: Expressão Popular, 2012, p.

[8] Fica evidente que são múltiplas as causas que podem gerar uma inflação como crise energética, indexação da economia, ou qualquer outro fator que afete a produção e o intercâmbio de mercadorias.

[9] Quando do golpe no Chile em 1973, Henry Kissinger dizia que era preciso fazer a economia gritar de dor.

[10] Investimento é capital, capital é dinheiro produzindo dinheiro, e dinheiro nada mais é que trabalho objetivado.

[11] LUXEMBURG, Rosa. L’accumulation du capital II. Paris: François Maspero, 1969, p. 89.

[12] Faltou à teoria da dependência, ao falar em super-exploração, relacioná-la à questão do trabalho qualificado como Marx já anunciava.

[13] Veja-se, por exemplo, o caso dos países do Leste Europeu que, sob o regime comunista, tornaram-se potências econômicas em apenas três décadas, mas que, no período de Guerra Fria, sofreram brutal desindustrialização.

[14] A ‘solução’ que determinados governos encontram para essa questão é a compressão orçamentária nos setores sociais e econômicos e no aumento da carga tributária que sufoca o setor produtivo. Evidente que são falsas soluções para o grave problema da dívida pública interna e externa.

[15] O revolucionarismo abstrato, tão ao gosto da pequena-burguesia, costuma dirigir seus torpedos ao Estado, incorrendo no mais débil historicismo. O que caracteriza o pensamento dialético, dentre outras coisas, é o imperativo de historicizar o discurso. Historicizemos: quando Marx criticava o Estado criticava algo concreto: o brutal e repressivo Estado Prussiano. E tinha razão em fazê-lo. Havemos de concordar com David Harvey: a única estrutura de poder capaz de impor freios ao capital é o Estado. A repressão de todo movimento político de contradição antagônica na modernidade periférica tem a ver com a necessidade para o império de ter o monopólio do Estado com a finalidade de reproduzir a dependência.

[16] Isso fica claro quando se analisa o caso da Independência do Brasil 1882 em que se herdou uma dívida externa.

[17] HINKELAMMERT, Franz J. A dívida externa da América Latina: o automatismo da dívida. Rio de Janeiro: Vozes, 1989.

[18] MARX, Karl. O Capital: vol. 2. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 278. Destaques nossos.

[19] É preciso lembrar Mao Tsé-Tung quando fala da posição de classe. Qual a posição de classe dos economistas oficiais? Declino isso porque há muito tem surgido uma retórica de que a dívida externa, em alguns países, se converteu em dívida interna, o que, por si só, já é discutível e, mais ainda, não resolve nada porque o problema permanece o mesmo, mudando-se apenas os personagens. Na economia burguesa atual, impera a ideologia da não ideologia. Negar que um discurso é ideológico é uma ideologia. Se houvesse neutralidade axiológica porque o mesmo fenômeno em determinados lugares é inflação e, em outros, crise de abastecimento?

O CONCEITO DE NATUREZA NO MARXISMO

Da mesma forma que se atribui ao idealismo alemão o erro de conceder à natureza um determinado lugar para logo sublimá-la, diz-se que Marx e Engels concederam à natureza um lugar abstrato. Ao analisar as bases do pensamento metafísico, Habermas assinala:

“O próprio Marx não reflete sobre o nexo entre a natureza em si, natureza para nós e sociedade. A dialética da natureza de Engels, a ampliação do materialismo histórico para o dialético, tornou evidente a recaída no pensamento pré-crítico.[1]”

A assertiva não se sustenta. Para demonstrar o equívoco, resgatemos a categoria de negação que figura, ao mesmo tempo, no plano epistemológico e no plano ontológico. O método dialético confere um sentido novo à negação. Negar, em dialética, significa, na verdade, em determinar de forma que uma coisa, ao se inserir num sistema, somente se expressa de acordo com os imperativos internos desse sistema, excluindo-se outras determinações possíveis. Por isso, significa entender a realidade não como objetividade morta, mas cingida pelo caráter processual-dinâmico em que a negação da negação revela o movimento das coisas.[2]

Conforme afirma Engels:

“Negar, em dialética, não consiste pura e simplesmente em dizer não, em declarar que uma coisa não existe, ou em destruí-la por capricho. Já Espinosa dizia: omnis determinatio est negatio, toda determinação, toda demarcação é, ao mesmo tempo, uma negação. Além disso, o caráter da negação obedece, em primeiro, à natureza geral do processo, e, em segundo lugar, à sua natureza específica. Não se trata apenas de negar, mas de anular novamente a negação. Assim, a primeira negação será de tal natureza que permite que seja novamente possível a segunda negação. De que modo? Isso dependerá do caráter específico do caso concreto. Ao se moer o grão de cevada, ou ao se matar o inseto, esta se executando, inegavelmente, o primeiro ato, mas torna-se impossível o segundo. Portanto, cada coisa tem um modo especial de ser negado, que faz com que a negação engendre um processo de desenvolvimento, acontecendo o mesmo com as ideias e os conceitos”[3]

Ao entender o sentido dialético da negação, é possível diferenciar o processo de trabalho do processo de valorização. Operando-se uma variação imaginativa em que se suprime mentalmente todas as formas de organização social, chega-se à essência do trabalho enquanto interferência teleológica na natureza para se obter os meios de existência.

O processo de trabalho consiste na eterna necessidade de mediação entre o ser humano e a natureza, independentemente da forma com que o trabalho é subsumido numa determinada formação social. Como Marx e Engels já tinham remarcado em A Ideologia Alemã:

“Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou por qualquer outro critério. Mas os homens começam a se distinguir dos animais desde que quando começam a produzir seus meios de existência, passo este que é consequência mesma de sua organização corporal. Ao produzirem seus meios de existência, os homens produzem indiretamente sua vida material.”[4]

Já o processo de valorização se expressa na forma com que cada formação social subsume o processo de trabalho[5]. Ou seja, na forma com que o trabalho é determinado em cada sociedade específica. No caso do capitalismo, o trabalho vivo é subsumido sob a forma de trabalho assalariado. Ao ocorrer apropriação dos meios de produção pelas classes dominantes, há uma ruptura entre o trabalhador e os meios de produção de forma que o trabalhador, privado que é dos meios de produção e da propriedade individual, é forçado a colocar a potência criadora de sua corporalidade viva como mercadoria. Por isso, há uma diferença muito grande entre a determinação do valor trabalho pelo salário e a determinação pelo trabalho vivo.

Uma intuição básica de Adam Smith é de que o elemento comum às mais variadas mercadorias é a quantidade de trabalho. O valor da mercadoria se coaduna com a quantidade de trabalho necessário para sua produção. Não obstante, não há coincidência analógica entre o valor do salário e a quantidade de trabalho expressa na mercadoria. A mais-valia, isto é, trabalho não pago, só se desvela quando, perscrutando a subsunção capitalista do trabalho, percebe-se a distinção entre a determinação do valor pelo salário e pela determinação pelo trabalho vivo. O processo de valorização do capital significa justamente a produção de mais-trabalho, de um excedente decorrente da exploração da força de trabalho. Nesse contexto, tanto o trabalho vivo quanto a natureza não são vista em si mesmas, mas como meios preordenados ao processo de autovalorização do capital, de produção de excedente.

O conceito de natureza em Marx, então, aparece quando da análise do processo de trabalho. Para Marx, a natureza é o corpo não orgânico do homem, meio natural que o condiciona e matéria com que, mudando as formas naturais, produz os meios de sua própria existência. Superando a dicotomia ocidental entre corpo e alma, alude às qualidades físicas e espirituais da corporalidade viva, podendo-se falar, também, nas qualidades físicas e espirituais da natureza. O cerne do pensamento ecológico de Marx é superar qualquer visão da natureza enquanto objeto, compreendendo-a na dinâmica da eterna necessidade de o homem se engajar no metabolismo da natureza para produzir seus meios de existência. Nas análises do marxismo, já se pressente todas as consequências da crise ecológica. O que está em jogo, no momento de pandemia, é a ruptura no metabolismo ser humano e natureza, colocando-se em risco o futuro da humanidade. A tarefa, então, é criar um modo de produção que possa se apresentar como ecossistema salutar, permitindo o livre desenvolvimento de todos.

Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado e professor da UNEB.

[1] HABERMAS, Jurgen. Pensamento pós-metafísico. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, p. 49.

[2] O conceito de negação em Hegel é fundamental para superar a epistemologia positivista.

[3] ENGELS, Friedrich. Anti-Duhring. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, 120-121. Foi com base na leitura do eterno mestre Enrique Dussel do conceito de negação que desenvolvemos a distinção entre valor e fonte criadora de valor. A meu ver, a melhor forma de homenagear um grande filósofo é fazer uso dos seus conceitos e leituras mais do que recitá-lo na literalidade. A natureza e o trabalho vivo são as fontes criadores de valor. No capitalismo opera-se sob a forma de propriedade privada (que não se confunde com a propriedade individual) e a mais-valia. Há que desenvolver a categoria de mais-valia fundiária, urbana e rural. Não é por acaso que o capitalismo só sobrevive à medida que socava as duas fontes criadoras de valor. Há que pensar novas formas de organização societária em que a relação entre trabalho e terra seja reinventada num sentido comunitário. A única questão filosófica importante é a reinvenção da vida.

[4] MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. L’Ideologie Allemande. Paris: Editions sociales,1968, p. 45.

[5] Sobre a categoria de subsunção, ver nosso: NASCIMENTO, Luis Eduardo Gomes do. Os quilombos como novos nomos da Terra: da forma-valor à forma-comunidade. Minas Gerais: Dialética, 2020.

O SENTIDO ESTRATÉGICO DA CATEGORIA DE PROBLEMÁTICA EM ALTHUSSER

À Liga da Juventude Comunista

“Uma teoria é revolucionária precisamente na medida em que é elemento de separação e de distinção consciente em dois campos, na medida em que é um vértice inacessível ao campo adversário” Gramsci

“Política e tática são a vida mesma do partido” Mao Tsé-Tung.

Toda constituição de um campo de conhecimento obedece a um conjunto de pressupostos teóricos subjacentes que, muitas vezes, não é explicitado de forma que sua tematização remanesce obscurecida, seja por motivos teóricos, seja por motivos políticos. Para usar Heidegger, a todo pensamento corresponde um impensado que lhe é co-constitutivo e que se lhe antolha.

Se compreendermos por paradigma científico um conjunto de princípios teóricos compartilhados consensualmente pela comunidade científica a partir do qual se avalia a verdade ou não de um enunciado, podemos afirmar que uma ruptura epistemológica acontece quando há uma alteração nas premissas subjacentes que encartam e imantam esse mesmo conjunto e que, por sua vez, implode-o, gerando uma nova forma de conhecimento.

O trabalho da crítica, por sua vez, pode ser entendido como o processo de tematizar o que, num pensamento, permanece impensado, trazendo a lume as premissas subjacentes que lhe são inerentes ou desdobrando as premissas no sentido de lhe atribuir as consequências que se pretende evitar.

Michel Foucault, na magistral aula inaugural no Colégio de França, convertida no livro A ordem do discurso, mostra que um enunciado, ainda que verdadeiro, pode ser rejeitado pela forma com que se organiza um campo de conhecimento. Podemos acrescentar, tendo em vista as articulações entre a ciência e as formas de poder, que, por injunções políticas, um enunciado ou uma forma de saber pode ser objeto de campanhas terríveis e sutis de censura. O Capital de Marx, por exemplo, foi objeto de uma longa campanha de silêncio.[1]

Todo campo de conhecimento se baseia, pois, numa problemática. Conforme leciona Louis Althusser:

“A problemática de um pensamento não se limita ao domínio dos objetos tratados por um autor, isso porque ela não é uma abstração do pensamento como totalidade, mas a estrutura concreta e determinada de um pensamento, e de todos os pensamentos possíveis de um ato de pensamento”[2].

A problemática instaura um sistema de referências a partir do qual as questões e os problemas específicos de um campo de conhecimento são colocados. É um regime de visibilidade e uma tática discursiva. É um regime de visibilidade porque delimita o horizonte das perguntas e oculta o que, no calcanhar da problemática, insinua-se e que, se fosse reconhecido e teorizado, levaria a sua implosão teórica. É uma tática discursiva em cujos limites somente determinadas questões aparecem, interditando-se a emergência de problemas que não se enquadram nos limites de seu volume e espessura.

Não se trata apenas de forma de ocultação ideológica, mas da constituição de um campo de conhecimento estribado num consenso que instaura o segredo sobre determinadas questões. Tal consenso, ao obedecer a critérios não explicitados, indica uma posição frente ao mundo e aos problemas que se suscita.

Portanto, na problemática, somente determinadas questões aparecem, interditando-se outras. No caso da economia política burguesa, qual é o impensado que lhe é co-constitutivo?[3] Vejamos um enunciado de ninguém menos do que David Ricardo:

“Adam Smith, que definiu com tanta exatidão a fonte original do valor de troca, e que coerentemente teve que sustentar que todas as coisas se tornam mais ou menos valiosa na proporção do trabalho empregado para produzi-las, estabeleceu também uma outra medida-padrão de valor, e se refere a coisas que são mais ou menos valiosas segundo sejam trocadas por maior ou menor quantidade dessa medida-padrão. Como medida-padrão ele se refere algumas vezes ao trigo, outras vezes ao trabalho; não à quantidade de trabalho empregada na produção de cada objeto, mas à quantidade que este pode comprar no mercado, como se ambas fossem expressões equivalentes e como se, em virtude de se haver tornado duas vezes mais eficiente o trabalho de um homem, podendo este produzir, portanto, o dobro da quantidade de uma mercadoria, devesse esse homem receber, em troca, o dobro da quantidade que antes recebia.

Se isso fosse verdadeiro, se a remuneração do trabalhador fosse proporcional ao que ele produz, a quantidade de trabalho empregada numa mercadoria e a quantidade de trabalho que esse mercadoria compraria seriam iguais, e qualquer delas poderia medir com precisão a variação das coisas.”[4].

Nas brilhantes análises de Marx vemos que, diante da heterogeneidade das mercadorias, o traço que lhe é comum é justamente a quantidade de trabalho; que o salário, no modo de produção capitalista, corresponde ao minimamente necessário à reprodução física do trabalhador[5]; que a mais-valia corresponde à parte de trabalho não pago. Pode-se verificar que todos esses corolários já estão presentes no enunciado citado.

Em O Capital, Marx, ao realizar uma leitura sintomal da economia burguesa[6], enuncia que os economistas burgueses viram algo que negaram porque seria implosivo para o próprio sistema de conhecimento que desenvolveram e, portanto, para a formação social que este conhecimento busca legitimar. É esse o papel da problemática: interditar um campo de conhecimento para interditar o questionamento da injustiça de uma determinada forma de organização societária. Não há campo de conhecimento que não esteja articulado com as graves questões políticas.

Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado e Professor da UNEB.

[1] Numa carta a Engels, Marx tenta ele mesmo articular, sob um pseudônimo, a crítica do livro O Capital para suplantar o que chamou de ‘muro do silêncio’ em torno do livro. A peça teatral de Bertold Brecht “A vida de Galileu” busca demonstrar como um conjunto científico se defronta com as injunções do poder instituído, de como a verdade pode ser interditada por meio da perseguição dos cientistas.

[2] ALTHUSSER, Louis. Pour Marx. Paris: La décoveurte, 2005, p. 65.

[3] Veja-se que um liberal de talento descomunal como Joseph Schumpeter afirma que as bases da economia são a terra e o trabalho. Se fizéssemos uso dessa arguta ideia, poderíamos fazer uma análise mais abrangente das crises econômicas. A inflação galopante nos EUA, por exemplo, está diretamente relacionada à grave crise energética por que passa o país.

[4] RICARDO, David. Princípios da economia política e tributação. São Paulo: Abril Cultura, 1982, 44-45.

[5] Uma das razões da ocupação estatal pela burguesia é ter o domínio da política sobre o salário mínimo. Uma política genuinamente de esquerda redunda em valorização do salário mínimo- que se deveria chamar salário básico.

[6] Sobre a leitura sintomal da economia burguesa clássica, ver nosso: NASCIMENTO, Luis Eduardo Gomes do. Os quilombos como novos nomos da Terra: da forma-valor à forma-comunidade. Minas Gerais: Dialética, 2020.

A LUTA TEÓRICA CONTRA A ESPONTANEIDADE

“Eu vos dôo, proletários do planeta, cada folha até a última letra” A pleno pulmões, Maiakóvski

Lenin sempre ressaltava que o fato de um movimento político de contradição antagônica ascender ao poder não significava, por si só, a abolição das lutas de classes. Ao contrário, nesses momentos, mais do nunca é preciso articular a defesa ativa da disciplina coletiva diante da reatividade recrudescida das classes dominantes cuja articulação, não se deve esquecer, é sempre de natureza internacional.

Inicialmente, a ideologia entendida como um conjunto de representações acerca do social-histórico não tem uma natureza reativa, pois constitui o conjunto de articulações simbólicas a partir do qual o ser humano intelige e compreende as suas relações intersubjetivas. É mais o horizonte em que em estamos mergulhados do que algo sobre que meditamos.

Não há fato desprovido de pressuposições. Por estarmos sempre num contexto de articulação simbólica, não há experiência selvagem em que os sentidos se apresentam primários e fundantes. É esse o problema das ciências sociais. Na medida em que estudam um objeto já prenhe de sentido, enfrentam uma aporia inevitável: voltar-se ao estudo do significado já dado socialmente ou submeter a significação social ao modelos dos fenômenos físicos.[1]

Émile Durkheim, em livro clássico de metodologia social, coloca a questão no seu cerne:

“Os homens não esperam pelo advento das ciências sociais para conceber ideias sobre o direito, a moral, a família, o Estado, e a própria sociedade, pois não podiam passar sem elas para viver. É, sobretudo, em sociologia que estas prenoções, para retomar a expressão de Bacon, são suscetíveis de dominar os espíritos e de substituir à realidade. Com efeito, os fatos sociais não se realizam senão através dos homens; são resultado da atividade humana. Parecem, portanto, não ser mais do que o pôr em prática as ideias, inatas ou não, que trazemos em nós, mais que sua aplicação às diversas circunstâncias que acompanham as relações dos homens entre si. A organização da família, do contrato, da repressão, do Estado, da sociedade, aparecem assim como um simples desenvolvimento das ideias que temos sobre essa sociedade, o Estado, a justiça, etc. Por consequência, estes fatos e as suas análises parecem não ter realidade senão nas e pelas ideias que são os seus germes, e se tornam, desde logo, na matéria própria da sociologia.”[2]

Aqui tangencia a função duplamente hermenêutica das ciências sociais, mas se inclina por transplantar o modelo das ciências naturais às ciências sociais ao remarcar que se deve estudar os fatos sociais como coisas, na sanha positivista por uma noção de objetividade desprovida de movimento.

Guerreiro Ramos lutou contra esse corte positivista ao enfatizar que o pertencer à comunidade impede um sobrevoo absoluto sobre os dados sociais e que a sociologia da modernidade periférica envolve sempre o compromisso do sociólogo com a compreensão do real na dinâmica das contradições e que, por isso, só se desvela com o engajamento crítico. Mas essa é uma outra questão.

Se a ideologia tem um sentido orientador no mundo da vida, quando adquire um caráter opressivo? Quando as significações, imagens e representações camuflam, ainda que com dados tênues da realidade, as relações de poder; quando, por meio da construção de uma evidência familiar que forja um horizonte estreito de percepções, busca-se manipular os comportamentos para a manutenção ou retorno das relações de dominação. A ideologia figura, então, como uma filosofia espontânea na qual todos estamos submergidos.

Resulta fácil inferir que, em razão do domínio pelas classes dominantes dos mais variados agenciamentos coletivos de enunciação, para retomar um termo de Guattari, a ideologia das classes dominantes se torna dominante e passa a ter uma capilaridade nas mais variadas instituições, incluída a família, que não se deve nunca subestimar.[3]

A luta teórica, nessa encruzilhada, não é uma luta acadêmica: é uma luta sobre o sentido do social-histórico e sobre a orientação diante dos graves problemas políticos. A luta de Lenin contra a espontaneidade no movimento operário se insere nessa encruzilhada contra a primazia das representações burguesas, dialogando com a classe operária para articular o sentido do todo estruturado complexo para mais bem se orientar nas questões políticas e econômicas. Sem teoria adequada, a prática política torna-se cega e incapaz de produzir efeitos políticos adequados. Afirma Lenin:

“Por que- perguntará o leitor- o movimento espontâneo, o movimento pela linha de menor resistência, conduz precisamente à supremacia da ideologia burguesa? Pela simples razão de que a ideologia burguesa é muito mais antiga pela sua origem do que a ideologia socialista, porque é mais completa a sua elaboração e porque possui meios de difusão incomparavelmente mais numerosos” [4]

É preciso acrescentar esse enunciado: a ideologia burguesa é mais antiga, possui meios de difusão muito mais numerosos e, hoje, possui muito mais capilaridade que na época de Marx[5]. O capital financeiro, ao monopolizar os agenciamentos coletivos de enunciação, tem mais condições de forjar a evidência familiar que interessa à manutenção das relações do domínio.

A assunção ao poder de um movimento de contradição antagônica que não significa a alteração dessa conjuntura da dinâmica da produção do real torna-o vulnerável à reatividade das classes dominantes que não pensam duas vezes em mobilizar todo o arsenal de meios de comunicação para engendrar o caos organizado para fins de desestabilização[6]. Cabe-nos o diuturno trabalho da crítica contra os sofismas, as frases e as palavras-de-ordens mais cotidianas e mais capilares.

Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado e Professor da UNEB

[1] Em Teoria da Ação Comunicativa, Habermas, partindo dessa questão, afirma a natureza duplamente hermenêutica das ciências sociais, que são obrigadas a tematizar um dado que já tem uma significação social no mundo da vida.

[2] DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 44.

[3] Os meios de comunicação instantânea passam a ter um papel central nesse contexto.

[4] LENIN, Vladimir Ulianov. Que fazer: Problemas candentes do nosso movimento. São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 92-3. Hoje, temos uma teoria crítica muito mais desenvolvida, mas que precisa de canais de popularização. Uma das primeiras medidas de Lenin foi a construção de um jornal de âmbito nacional para fazer frente à filosofia espontânea burguesa.

[5] O grande filósofo italiano Gianni Vattimo, ao enfatizar a força dos meios de comunicação na construção da realidade, costuma dizer que Marx, se vivo, seria muito mais pessimista diante de um projeto emancipador. É preciso entender o alerta no sentido de que não se pode acomodar e que o trabalho da crítica não terminou. Marx apenas preparou o terreno adequado para a nossa longa jornada, a longa marcha da emancipação.

[6] Slavoz Zizek afirma que, hoje, apenas a direita tem mobilizado a paixão política. Para um psicanalista, a afirmação é demasiado ingênua além de incorreta espacialmente.

BRASIL À DERIVA

Roger Batisde definia o Brasil como a terra dos contrastes. Esqueceu de completar que toda a história política do país pode ser resumida à tentativa, até então bem sucedida, de coarctar a emergência dos contrastes e evitar, por todos os meios, a irrupção da contradição antagônica. A independência de 1822 foi um acordo elitista do qual herdamos uma dívida externa sibilina; a República de 1889, conforme um cronista da época, ainda não veio; a mal chamada Revolução de 1930 foi um processo de modernização encabeçado por Getúlio Vargas com vista a subsumir os focos de tensão de forma a desarmar seu potencial crítico: como exemplo, reconheceu-se a liberdade de associação sindical, mas sob a batuta do Ministério do Trabalho, manietando-se o movimento sindical.

Na crise de 1964, a confluência de uma grande vitalidade intelectual e a presença de líderes populares capazes de aglutinar as forças do campo social foi castrada por um golpe empresarial-militar violento que privou o país de um pensamento orgânico cujos efeitos até hoje se fazem sentir [1]; A dita abertura política-que se convolou na constituição de 1988- não foi capaz de remover a colonialidade do poder que sempre secreta mecanismos de exclusão social, territorial e simbólica. Nesse contexto, os partidos são desprovidos de um pensamento da totalidade e são todos infiltrados pela burguesia. No Brasil, as cúpulas dos partidos de ‘esquerda’ são prepostos da burguesia. Parafraseando Mao Tsé-Tung, onde está a burguesia? A burguesia? A burguesia está no partido dos trabalhadores e nos partidos de ‘esquerda’.

O que marca a formação social brasileira é o fosso entre a mediação institucional, incluída a via partidária, e as classes sociais dominadas que, desprovidas de formas de organização capazes de formar um bloco de poder efetivo, mergulham numa verdadeira melancolia política e descrença, criando-se espaço para o falso messianismo das soluções simplistas, mas com força de catalisar parcela desses setores das classes dominadas. Por isso, as crises políticas brasileiras são, seguindo Guerreiro Ramos, sempre crises de orfandade política das classes dominantes decorrentes dos conflitos entre os interesses dessas mesmas classes dominantes.

Obedecendo ao materialismo histórico, verifica-se que o plano real indexou a economia nacional ao dólar, submetendo-a às flutuações e ao bruxulear da dinâmica internacional. Somado a isso, a entrega das riquezas nacionais e a onda privatizante dos setores cruciais criam as condições para crises econômicas cíclicas que, por sua vez, não são debeladas porque falta autonomia do campo político para empreender as reformas adequadas. Hoje, o conflito entre o capital financeiro e o capital industrial foi quase anulado de forma que as opções políticas majoritárias integram o campo do rentismo, mas, diante da indexação da economia, o setor do agronegócio sofre profundo abalo e a crise econômica tende a recrudescer, produzindo novas contradições no campo das classes dominantes. Para ler a dinâmica das lutas de classes, basta visualizar a política de juros do Banco Central e a brutal desindustrialização por que passou e por que passa o país. A religião se torna um fator político de alienação uma vez que alimenta a promessa de resolução mágica dos graves problemas econômicos e tende a se tornar, na dinâmica concreta, junto com a família, os fatores ideológicos mais sobressalentes.

O país encena a falsa solução dos problemas reais e sufoca a emergência democrática. Todos os instrumentos de canalização das lutas políticas são fetichizados, dos sindicatos aos partidos políticos, esvaziando-se as formas de organizações populares. O Brasil colonial vive de esvaziar os instrumentos políticos das classes subalternizadas.

A cena política, desde há muito, limita-se à proliferação de leis simbólicas que constituem a solução imaginária de problemas muito reais. A disseminação legislativa é o sintoma de uma formação social que, incapaz de mergulhar em seus problemas, finge resolvê-los mediante leis cuja eficácia depende de alterações drásticas da ordem econômico-social. O controle de constitucionalidade passa a ser um cenário de refrega política, inflacionando o Judiciário que, depositário das esperanças malogradas, passa a figurar como lugar de governo. O controle de constitucionalidade substitui a atividade de deliberação política coletiva. E não se faz política genuína por meio de controle de constitucionalidade.

Não obstante, verifica-se uma grande emergência democrática que, mesmo em estado de crisálida, e, desde que encontre os instrumentos políticos adequados, pode significar a possibilidade de uma verdadeira emergência política transformadora. O Brasil é um país propenso à revolução, mas ainda não tem os instrumentos para erigir a força necessária à constituição de um bloco de poder popular, nacional e revolucionário.

A imprensa nacional, que funciona para a desorientação política, tem enfatizado a dualidade Bolsonaro e Lula. É uma dualidade medíocre porque não expressa as pungentes contradições do país. Ambos representam o capital financeiro. São mitos de um país que perdeu a orientação política e se fantasia de democrático no ato mesmo de negar ao povo um horizonte político transformador. Nenhuma das opções, na medida em que não conseguem articular as soluções estruturais, não governam nem governarão para o povo de forma que, havendo organização, é possível, nos moldes da Revolução Sandinista, governar desde baixo, desde a emergência democrática.

Por isso, a primeira tarefa no Brasil é ampliar a democracia. Lenin, em Duas Táticas na Social-Democracia Na Revolução Democrática, livro que mudou a vida de Maiakóvski, relata:

“A própria situação da burguesia como classe, na sociedade capitalista, engendra inevitavelmente a sua inconsequência na revolução democrática. A própria situação do proletário como classe o obriga a ser democrata consequente. A burguesia, temendo o progresso democrático que traz a ameaça do fortalecimento do proletariado, volta suas vistas para trás. O proletariado nada tem a perder exceto suas cadeias, e ganha com a democracia todo um mundo. Por isto, quanto mais consequente for a revolução burguesia nas suas transformações democráticas, menos permanecerá estreitamente encerrada dentro dos limites que beneficiam exclusivamente a burguesia, e mais garantias trará mais vantagens do proletariado e dos camponeses na revolução democrática.” [2]

Ampliemos a democracia. Criemos mecanismo de verificação da formação do poder. Libertemos a classe operária dos prepostos da burguesia. Superemos a melancolia política pela coragem do desespero, fórmula de Marx, que Agamben recentemente ressuscitou.

Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado e Professor da UNEB.

[1] O Golpe empresarial-militar de 1964 privou o país da melhor geração de intelectuais ( Ruy Mauro Marini, Nelson Werneck Sodré, Alberto Guerreiro Ramos etc) e a melhor geração de políticos da história (Jango e Leonel Brizola).

[2] LENIN, Vladimir Ulianov. Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática.São Paulo: Editora e Livraria Livramento, 1975, p. 38.

ANÁLISE CRÍTICA DA TEORIA ESTRUTURANTE DO DIREITO

“Os textos: em princípio, doação universal. Se sobre eles opinamos ou se os iluminamos de algum modo- se fazemos com que se ampliem em nós-, operamos sobre um patrimônio comum.” Osman Lins

A teoria estruturante do direito, fundada por Friedrich Müller, oferece aportes metodológicos indeclináveis para toda teoria preocupada com a questão da interpretação/aplicação do direito. Pretende-se fazer aqui um breve estudo sobre as contribuições da teoria estruturante para a epistemologia jurídica e para a hermenêutica, reconhecendo os avanços e conquistas inegáveis e, ao mesmo tempo, fazendo as críticas necessárias para a evolução do saber. Nesse caso, as críticas são suscitadas pelo próprio caráter estimulante da teoria, buscando catalisar a energia interna que lhe é própria. Portanto, as críticas eventuais são, por si só, um elogio da teoria.

A base epistemológica axial da teoria estruturante é a necessidade de superação do dualismo metodológico entre dever ser e ser, norma e realidade, que está na base tanto do positivismo jurídico quanto do antipositivismo jurídico. Para demonstrar o quanto esse dualismo trespassa o debate jusfilosófico e o condiciona, gerando epistemologias e teorias interpretativas reducionistas, ora centradas numa validade abstrata, ora vinculadas à eficácia factual, irei tratar do modo como Kelsen e Hart desenvolvem o critério de identificação do direito a partir da questão-guia: como identificar uma norma jurídica válida?

Para Kelsen, em sendo o direito uma estrutura escalonada fundada no binômio fundamentação/derivação, a validade é a existência específica de uma norma. A norma, uma vez que foi produzida de acordo com o procedimento previsto para sua própria elaboração, passa a existir. A validade é, pois, a relação de pertinência abstrata ao ordenamento, independentemente do fato de a norma ser obedecida ou não. Nesse sentido, a validade é reduzida a um puro dever ser, neutro axiologicamente.

Já Hart parte da ideia de que um ordenamento, na medida em que fosse dotado apenas de normas primárias (que estatuem obrigações) padeceria de três defeitos: seria incerto, porque não teria uma norma de identificação da validade das normas; seria ineficaz, porque, na falta de definição dos órgãos que iriam averiguar o descumprimento de uma norma primária, a pressão social teria um caráter difuso e não institucionalmente organizada; seria estático, porque faltariam normas voltadas a expungir as normas obsoletas e a gerar novas normas acerca das novas situações emergentes da vida social-histórica. Para debelar esses defeitos, Hart prevê a existência de normas secundárias, respectivamente, de reconhecimento, de adjudicação e de modificação.

Verifica-se que, no âmbito das normas secundárias, a mais importante é a norma de reconhecimento, pois é a que permite a identificação do direito válido. Criticando a solução kelseniana da norma hipotética fundamental, Hart afirma que a validade do direito não pode ser uma questão de dever ser, mas uma questão de ser, isto é, de prática social. Por isso, para Hart, a norma de reconhecimento é uma prática social. Afirma:

“Porque enquanto uma regra subordinada de um sistema pode ser válida e, nesse sentido existir, mesmo se for geralmente ignorada, a regra de reconhecimento apenas existe como um prática complexa, mas normalmente concordante dos tribunais, dos funcionários e dos particulares, ao identificarem o direito por referência a certos critérios. A sua existência é uma questão de fato” [1]

É nos meandros da dicotomia epistemológica dever ser e ser que a teoria estruturante se insere. O direito, para não perder a base material, não pode ser reduzido à mera vigência entendida como pertinência abstrata à ordem jurídica, do mesmo modo, para não perder a normatividade, não pode ser reduzido a meros fatos, a uma suposta força normativa dos fatos.[2]

Entendendo que a normatividade, ao agasalhar a facticidade, tem referência à realidade da qual a metodologia não pode se esquivar sob pena de converter o direito em mera preexistência reificada, a teoria estruturante distingue programa da norma e âmbito ou domínio da norma. O programa da norma consiste no teor literal dos textos e o âmbito da norma na realidade materialmente determinante e determinada.

No que atine ao programa da norma, distingue entre texto e norma. O texto é a fórmula linguística que serve de baliza à interpretação, já a norma é o sentido que, diante do caso concreto, atribui-se ao texto. O processo normativo, nesse sentido, constitui a atividade complexa de converter textos em normas. A norma não é algo preexistente, algo subsistente em si, mas é fruto da interação entre a virtualidade do texto e o caso que lhe é constitutivo. Afirma Friedrich Müller: “Com efeito, a norma jurídica não existe, mas é criada pelo jurista decidente. Ele a cria não com base no virtual, mas, isso sim, partindo do virtual e com sua ajuda.”[3]

O texto é uma virtualidade porque necessita da mediação da leitura. Mas, no que concerne à noção de texto e a relação com o caso, Müller apresenta duas assertivas suscetíveis de crítica, quais sejam: 1) não é o texto que é vinculante, mas a norma produzida, 2) os fatos nunca obedecem a uma ordem linguística. Apesar da compreensão correta de que a norma não existe antes do processo de concretização, falta à teoria estruturante analisar a relação de continuidade entre o texto enquanto campo de ações linguísticas possíveis e o sentido adjudicado ao texto – que configura a norma.

Na medida em que a interpretação/aplicação necessita reformular o texto legislativo com outros signos mais desenvolvidos, mais amplos e mais claros, verifica-se uma continuidade expressa no que chamamos equivalência analógica[4]. O texto, portanto, ao instaurar um campo analógico, estrutura a sua própria leitura de forma que o intérprete está vinculado ao campo associativo e ao eixo temático analógico inerente ao texto[5]. O texto, portanto, vincula.

Outrossim, o texto não se encerra na mera textualidade, pois, já carrega em si toda uma facticidade própria; o texto, como salientava Heidegger, é um vir-a-ser-mundo, projetando uma facticidade que serve de modelo comparativo para o caso constitutivo. O texto, ao instaurar tipos, vem imbuído de predicados da realidade que servirão de paradigma para coleta dos dados empíricos que interessam ao campo jurídico. O caso concreto é interpretado com base nas similitudes com o vir-a-ser-mundo do texto.

O texto tipológico instaura uma série factual que serve de paradigma para aferição, pela via da similitude, da série de casos submetida à analise judicial. Consoante assevera Jan Schapp:

“De importância, neste contexto, manifestamente o fato de o legislador, via de regra, somente decidir com certeza poucas séries de casos expressivos, deixando de resto ao juiz a tarefa de, partindo destas decisões certas, incluir na regulação da lei mais séries de casos não tão claramente decididas”[6]

A teoria da norma como juízo lógico (Kelsen) ou juízo disjuntivo (Cossio) ignora justamente a realidade material que embebe a norma e que é, concomitantemente, determinante e determinada. Aqui, já se tangencia na questão do âmbito ou domínio da norma que é sempre uma parcela da realidade sujeita ao recorte do esquema normativo. Leciona Friedrich Müller:

“O domínio da norma é um fator coconstitutivo da normatividade. Ela não é uma soma de fatos, mas um nexo formulado em termos de possibilidade real de elementos estruturais que são destacados da realidade social na perspectiva seletiva e valorativa do programa da norma e estão, em regra, conformados aos menos parcialmente jurídico”[7]

Supera-se, então, o dualismo metodológico que não só produz uma epistemologia desconectada dos problemas reais, mas uma metodologia incapaz de entender a interpretação/aplicação do direito na intersecção da lógica jurídica e da experiência social e histórica. O ordenamento jurídico não é uma coisa em si, fechada, preexistente, e unívoca, mas um campo de ações interpretativas possíveis em que a luta pelos sentidos se produz. O que denominamos Arquitetônica Jurídica Analógica é uma empreitada voltada a unir lógica e experiência, criando categorias voltadas à formalização equânime do ordenamento para, vincando o campo comunitário das ações linguísticas possíveis, evitar a suspensão colonial do direito tão ao sabor da colonialidade do poder e salvaguardar a esfera pública das intromissões dos interesses privados[8].

Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado e Professor da UNEB.

[1] Ver: HART, Herbert L.A. O conceito de direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, p. 121. Não cabe aqui discutir as aporias da norma de reconhecimento em Hart, mas apenas realçar que é uma questão em aberto, Para Hart, a norma de reconhecimento é como a regra de pontuação de um jogo que, mesmo orientando os jogadores, raramente é formulada de maneira clara. Dessa forma, a norma de reconhecimento serve de condição de sentido para a identificação das normas válidas e, ao mesmo tempo, é uma questão de fato.

[2] Um golpe nada mais é do uma facticidade que usurpa a normatividade e a axiologia ínsita à normatividade. A ressurgência da democracia na Bolívia, fruto das lutas populares, foi motivada, dentre outros elementos, pela atribuição ao governo oriundo do golpe do rótulo adequado de governo de fato, revelando-se, para todos, a carência de legitimidade normativo-constitucional. Remarque-se que uma das motivações do golpe era desacreditar o sistema eleitoral-analógico da Bolívia com vista a implantar sistemas autorreferentes de dominação. A luta política é, também, combate pelas palavras e pelos fatos. Sobre a relação necessariamente dialética entre fato e norma no plano constitucional, ver: NASCIMENTO, Luis Eduardo Gomes. Pensar desde a América Latina: a emergência de novas heteroutopias. Paulo Afonso, Oxente, 2021, capítulo 1.2, A constituição é o nome de quê?.

[3] MÜLLER, Friedrich. Metodologia do Direito Constitucional. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 59.

[4] Sobre a relação de equivalência analógica entre o texto de chegada e o texto de partida, ver: NASCIMENTO, Luis Eduardo Gomes do. As antinomias do direito na modernidade periférica. Paulo Afonso: SABEH, 2018. Na América Latina, o pensamento analógico já vinha sendo desenvolvido brilhantemente pelos filósofos Enrique Dussel e Mauricio Beuchot. Não haveria Hermenêutica Jurídica Analógica sem a base conceitual desenvolvida por esses dois grandes mestres. Talvez por não conhecer o pensamento analógico latino-americano, Müller, apesar dos avanços, tenha se enredado em muitas aporias.

4 SCHAP, Jan. Problemas fundamentais da metodologia jurídica. Porte Alegre, SAFE, 1985, p. 19. A Arquitetônica Jurídica Analógica permite uma refundação da teoria do precedente e a compreensão pouco divulgada de que os fatos também são interpretáveis embora um fato não se identifique imediatamente, como quis Nietzsche, com a sua interpretação.

[7] MÜLLER, Friedrich. Metodologia do Direito Constitucional. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 59.

[8] A suspensão colonial do direito se dá quando, pela corrosão do devido processo legal, se persegue injustamente o povo ou intelectuais e líderes populares e, também, quando se protege os apaniguados da colonialidade que, incorrendo em crimes, permanecem, sob a complacência das instituições, impunes. A Hermenêutica Jurídica Analógica também combate leis com rarefação discursiva que, ensejando a apropriação privada da linguagem, permitem a injusta persecução penal de pessoas eleitas como inimigas. Na verdade, trata-se de não leis. O ato patriótico norte-americano é exemplo gritante de não lei.

SOBRE A INTERPRETAÇÃO JURÍDICA ANALÓGICA ESTRUTURAL

“O todo sem a parte não é todo,

A parte sem o todo não é parte,

Mas se a parte o faz todo, sendo parte,

Não se diga, que é parte, sendo todo.”Gregório de Matos

Lourival Vilanova alertava que, ao usar a palavra direito, era necessário distinguir o direito como atividade de cognição sistemática das normas do direito enquanto ordem coativa: distinguir a linguagem científica, que descreve as normas, da linguagem prescritiva das normas jurídicas mesmas. Noutras palavras: diferenciar as proposições científico-descritivas das proposições deôntico-normativas.

A questão se torna mais complexa quando se trata de conferir unidade ao sistema jurídico. Diante da pluralidade inevitável das normas, como dar consistência axiomática ao sistema, remontando-se toda a pletora de normas a uma única e mesma fonte erigida em chave-mestra- que sela a unidade do sistema? A teoria pura do direito de Kelsen intenta resolver a questão mediante a hipótese da norma hipotética fundamental.

Para Kelsen, o direito tem elementos e estrutura. Os elementos são identificados nas normas jurídicas e a estrutura decorre da natureza das relações entre os elementos. Vê-se que os elementos não se confundem com a estrutura, mas a maneira com que os elementos se relacionam forma a dinâmica intrínseca da estrutura. Que tipo de relação as normas entretecem entre si? Na visão da teoria pura, as normas se relacionam por uma relação de fundamentação-derivação: uma norma encontra seu fundamento de validade em outra, isto é, foi gestada conforme a forma procedimental definida por normas de escalão superior.

O sistema, portanto, tem uma estrutura escalonada de forma que uma norma encontra seu fundamento de validade em outra norma. Aqui, depara-se com o grave problema lógico da regressão ao infinito. No ato de remontar uma norma inferior a uma norma superior, ao chegar-se, mediante a regressão, à primeira constituição, abica-se nos confins do ordenamento, emergindo a questão central: em que norma se baseia a constituição?

Kelsen responde à aporia, admitindo a hipótese de uma norma hipotética fundamental, norma que não é posta, mas pressuposta logicamente, figurando como condição gnoseológica de toda ordem jurídica. Se o direito é uma ordem coativa, fundada em normas, como pode ter por fundamento uma norma hipotética não positivada? Não incorre numa contradição insolúvel?

Os juristas influenciados pelo positivismo lógico engendraram uma interpretação engenhosa da norma hipotética fundamental. Para fugir a crítica da contradição performática da hipótese de uma norma hipotética fundamental, fazem a distinção entre condições de sentidos– do plano da metalinguagem- e as enunciações significativas– do plano da linguagem-objeto. As proposições que funcionam como condições de sentido pertencem a nível diverso das enunciações significativas.

A norma hipotética, ao estar no plano da metalinguagem, cria as condições de sentido para existência específica das normas, não figurando no plano das normas mesmas de forma que o argumentado da contradição é superado. Para o positivismo lógico, só há contradição entre proposições do mesmo nível.[1] Os enunciados de níveis diferentes são autorreferentes, aplicando-se apenas no âmbito do próprio plano, e, por isso, não geram contradição.

Podemos recortar desse instigante debate a seguinte premissa: a ciência jurídica cumpre papel decisivo na formalização sistêmica dos dados normativos. O sistema jurídico, nesse sentido, seria uma função da cognição científica e não uma situação empiricamente já dada.

Dentro dessa lógica, sem negar a dialética entre o modelo teórico e os dados empíricos, toda interpretação jurídica envolve sempre uma atividade de formalização lógica da estrutura jurídica. Se adotarmos o modelo teórico da linguística, podemos definir a estrutura como sistema diferencial, isto é, como um jogo de oposições e de relações internas de dependência[2]. Ao gizar a interpretação estrutural, deve o intérprete inserir, conforme declinei no livro As Antinomias do direito na modernidade periférica, o texto na rede intertextual a que pertence, a qual tem que ver com o horizonte do eixo temático para remarcar as similitudes e diferenças entre os elementos.

Deve-se, portanto, agrupar os temas de acordo com o eixo temático. Enquanto na interpretação textual, o critério que sobressai é o da equivalência analógico- linguística entre o texto de chegada e o texto de partida, na interpretação estrutural, o critério remonta à teoria interpretativa de Santo Agostinho, para quem uma interpretação correta de um texto sempre se confirma em outras partes do texto.

Na interpretação estrutural, as relações de dependência são exaltadas para evitar a alteração do sistema, preservando-se a coerência interna. Aqui, a articulação do eixo temático é crucial para manutenção da intangibilidade do ordenamento. Isso porque, havendo a mudança de uma parte, muda-se todo o ordenamento.

Exemplo dessa deturpação da estrutura sob o pretexto de defendê-la se deu no julgamento do Habeas Corpus de numero 126.292-SP, no Supremo Tribunal Federal, quando, criando-se a oposição inexistente entre a regra da presunção de inocência e a efetividade processual, simplesmente, em nome de uma suposta efetividade, anulou-se o texto normativo que consagra a presunção de inocência. Por meio de falsa interpretação estrutural, revogou-se uma norma do sistema normativo, alterando-se, por meio de interpretação, todo sistema jurídico. Outro exemplo se deu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 5889- DF em que se declinou a oposição do voto impresso com o sigilo do voto, suspendendo-se a norma que consignava o voto impresso. Fazendo-se a inserção da regra da presunção e do voto impresso no eixo temático próprio, verifica-se que o sistema confirmaria a higidez das normas. O sentido estrutural serve, em regra, para confirmar o sentido textual. A importância da metodologia é notória e evidente, pois, mediante critérios rigorosos, permite distinguir uma falsa antinomia de uma verdadeira e, sobremodo, uma formalização adequada e correta do ordenamento jurídico.

Portanto, a formalização empreendida deve ser feita de maneira a conferir maior coerência interna ao sistema e não lhe derruir a consistência mediante a criação falaciosa de oposições e de falsas antinomias para, mediante o cotejo entre normas que estariam no mesmo eixo temático, dar maior peso a uma em detrimento da outra. No Brasil, infelizmente, quando se quer negar aplicabilidade a uma norma vigente coerente com a axiologia do sistema jurídica, cria-se, artificiosamente, uma oposição com outra norma, para, diante de uma falaciosa concordância prática, dar primazia a norma que faz o intento prévio do intérprete, arruinando-se, por meio de errônea interpretação estrutural, o sentido literal do texto normativo que se quer negar aplicação. Uma forma sutil de revogar, pela interpretação, normas vigentes.[3]

Aristóteles, ao analisar o sentido literal, declina:

“Há três modos ligado à homonímia (equivocação) e à ambiguidade: 1) quando a expressão ou nome indica propriamente mais de uma coisa, como aetos e cuon; 2) quando habitualmente empregamos uma palavra em mais de um sentido; 3) quando uma palavra apresenta mais de um significado, em combinação com uma outra palavra, ainda que isoladamente apresente um só significado’’[4]

Da mesma que uma palavra que ostenta sentido definido isoladamente, ao ser oposta a outra, mergulha na equivocidade, corroendo-se seu sentido analógico, ao criar falsas oposições entre as normas, produz-se uma equivocidade artificial, sendo que, por uma ponderação ad hoc, revoga-se uma norma que, uma vez lida de forma correta, permaneceria íntegra no ordenamento. Ocorre, portanto, no plano estrutural, uma apropriação privada da linguagem, usurpando-se os sentidos estabelecidos pela comunidade política no exercício do poder constituinte. A apropriação privada da linguagem, no plano da interpretação da constituição, é uma forma usurpar o poder constituinte de titularidade exclusiva do poder popular.

Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado e Professor da UNEB.

[1] Sobre esta inquietante questão ver: WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1995, especialmente o capítulo II. No debate que tivemos, demonstrei minha discordância da solução apresentada porque, mesmo afirmando que a norma hipotética fundamental é pressuposta, Kelsen, ao afirmar que ela se enfeixa na proposição ‘’deve obedecer tudo o que prescreve a Constituição’’, conferia-lhe natureza deôntica: situava-a, então, na ambiguidade entre cognição e deontologia. Concordando com Alf Ross, já afirmava que a teoria pura do direito era uma espécie de jusnaturalismo conceitual, tese que ele dizia professar também.

[2] Sobre a aplicação do método ao estudo dos mitos, ver a Antropologia Estrutural de Claude Lévi-Strauss.